26.11.2025

ВСЕ ФОТО – ВЛАДИМИР ЯРОЦКИЙ/MUSTAFIN MAGAZINE

Текст: Владимир Яроцкий

“Чудо” Бахыт Бубикановой: как инсталляция стала новым голосом художницы

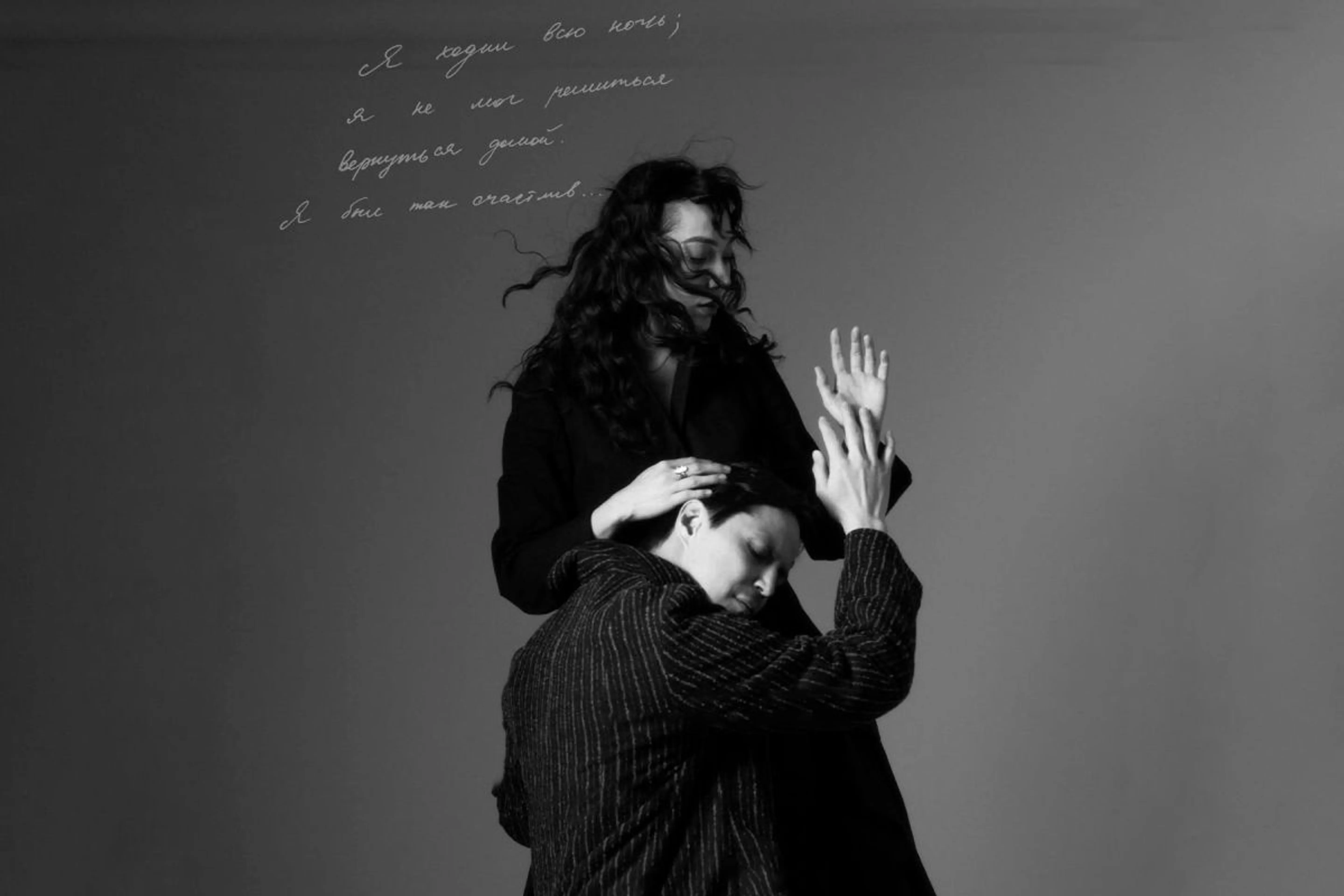

Телесная память, порталы и, почему ее работы продолжают говорить после нее

В Almaty Museum of Arts слово "чудо" в эти дни звучит одновременно глухо и очень громко. Тихо – потому что Бахыт Бубикановой больше нет. Громко – потому что ее последняя крупная работа встречает каждого, кто входит в новый музей.

Музей запускает новую традицию, превращает свою “Улицу искусств” в площадку для крупных инсталляций и художественных жестов. Логично, почти неизбежно, что первой в этом пространстве оказывается именно Бахыт. Ее инсталляция “Чудо” (2023), созданная для гонконгского Centre for Heritage, Arts and Textile, впервые показана в Казахстане и сразу стала частью коллекции.

Автор Mustafinmag сходил на открытие инсталляции и теперь рассказывает, как “Чудо” превращает пространство музея в живой диалог с художницей.

Пространство, которое дышит ее телом

“Чудо” невозможно представить себе просто как объект. Это своего рода среда, к которой зритель подходит, обходя ее по кругу и погружаясь в нее взглядом и телесной памятью.

Расписанные вручную деревянные панели образуют живописную арку. Орнаментальные ткани и войлочные занавеси делят пространство на “до” и “после”, на внешний мир и внутренний, почти сакральный. В глубине мерцает звезда – световой объект, сплетенный из ветвей и полупрозрачной ткани, словно втягивающий в себя взгляды.

Живопись, объект, текстиль, сценография – все это у Бахыт, собираясь воедино, превращается в портал, который не столько иллюстрирует чудо, сколько осторожно задает вопрос: возможно ли оно?

Художественный руководитель музея Меруерт Калиева говорит о Бахыт как о “комете”, пролетевшей слишком быстро, но оставившей глубокий след. Инсталляция, встречающая посетителей у входа, буквально встраивает эту метафору в архитектуру: чтобы попасть в залы Almaty Museum of Arts, нужно пройти сквозь ее “Чудо”, уже вступая с ним в немой диалог.

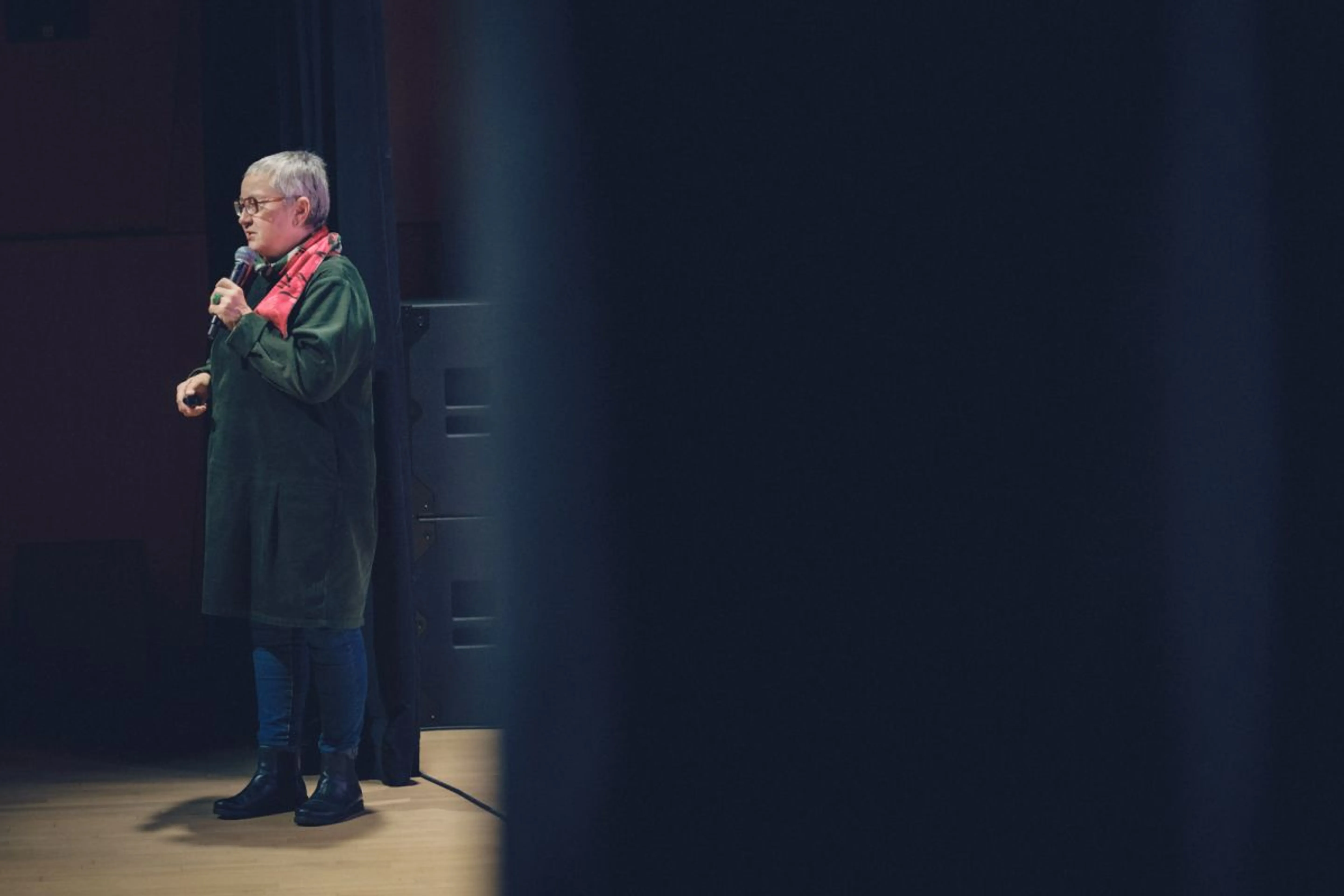

Лекция

Вечер открытия инсталляции сопровождается лекцией искусствоведа Юлии Сорокиной “Бахыт Бубиканова и ее "перформодром" повседневности”. Юлия сразу снимает привычную академическую дистанцию, говорит честно, ей трудно. Ей важно выдержать эту речь “без слез”. Потому что это не только лекция исследовательницы, но и прощание подруги.

Прокладывая перед слушателями длинный маршрут, она ведет их от раннего экспрессионизма и трансавангарда к радикальным ковровым перформансам и “тетрадным листкам” размером с картину. От Молдакула Нарымбетова к тому, как Бахыт, называя его своим педагогом, училась у него телесности, шаманскому расширению себя в мир. От святого Себастьяна и Петрова-Водкина – к “ренессансам” казахильянского барокко, где собственное тело художницы становится ареной постколониального освоения мировой культуры.

В какой-то момент Юлия формулирует то, что, кажется, чувствуют все, сидящие в зале Аль-Фараби: “исследование Бахыт еще впереди”. Ее наследие только начинает входить в музейные собрания, в академические тексты, в устойчивые нарративы.

Мы находимся в точке, где живые воспоминания друзей, курьезные истории про розовую юбку и “первоапрельские” скандалы, мирно соседствуя с уже каноническими высказываниями о трансавангарде, теле, портале и идентичности, образуют единое поле памяти.

“Арт-животное” в эпоху антропоцена

Одно из самых точных определений, которое Юлия дает Бахыт, звучит неожиданно грубо и одновременно нежно: “арт-животное”. По аналогии с “политическим животным” – человеком, который чувствует политику кожей, не нуждаясь в теории, – Бахыт оказывается той, для кого искусство и есть форма дыхания. Не выстраивая концепцию задолго до поступка, она сначала делает, а смысл, догоняя ее, оформляется потом.

Эта “животность” особенно отчетливо проявляется в перформансах. В Астане, на ветру, где художница, почти оглохшая от опухоли, все равно поет “Бозторғай”, и ветер, врываясь в микрофон, заглушает ее голос. В Бишкеке, где в подвале галереи она лепит “мазанку” из глины и соломы, превращая белый куб в село внутри институции. В корейском музее, где, разрезая ковер, вытягивает объем из плоского орнамента, она заставляет изумленных журналистов снова и снова спрашивать: “Зачем она это сделала?”

В этой логике “Чудо” тоже оказывается не метафорой, а почти физическим опытом. Арка, занавес, войлочные шторы с прорезью, звезда в глубине – это не декор “под чудо”, а продуманная архитектура прохождения. Зритель, останавливаясь, приближаясь, отходя на шаг и снова меняя угол обзора, соглашается на небольшую, но реальную трансформацию своего восприятия. Пройти, задержаться, ощутить на коже ткань и свет, невольно соотнеся их с собственной уязвимостью.

Много лет работая с темой портала, коврового, архитектурного, телесного, Бахыт как будто собирает эти интуиции в “Чуде”, доводя их до предельной ясности.

Приобретение инсталляции в коллекцию музея становится жестом не только собирательским, но и этическим. Фиксируя ее в пространстве институции, музей словно говорит: Бахыт Бубиканова – не эпизод локальной сцены, не “скандальная художница, которая резала ковры”, а автор, без которого невозможно рассказывать историю современного искусства Казахстана и Центральной Азии.

Это дает ее работам то, о чем говорила сама Юлия: возможность когда-нибудь действительно занять целый музей, пусть сначала это будет один зал, одна улица или арка, открывающаяся перед каждым входящим.

Память – портал

В музейном тексте мы читаем о звезде из ветвей и полупрозрачной ткани, и, подходя ближе, уже слышим внутренним ухом астанинский ветер и голос, который почти не слышит сам себя.В лекции Юлия называет Бахыт “археологом”, работающим слоями, – художницей, которая годами копает одну тему, пока не нащупает следующий пласт.

В инсталляции “Чудо” зритель, двигаясь шаг за шагом, слой за слоем погружаясь внутрь этого странного сооружения, сам становится таким археологом, открывает живопись, текстиль и свет, которые то проявляют, то скрывают друг друга.

Instagram / bbubicanova

Чуда, которого все так ждали, не произошло. Бахыт ушла весной 2023 года в 38 лет, оставив инсталляцию, созданную за рубежом и возвращенную теперь домой уже без нее.

В здании, где известняк юрского периода соседствует с алюминием, а горный ландшафт, отражаясь в гладких поверхностях, вступает в диалог с силуэтом современного города, появляется работа художницы, которую многие еще помнят живой – с ее смехом, дерзостью, “перформодромом" повседневности.

И, может быть, в этом и есть главное чудо, на которое Бахыт все-таки успела повлиять. Да, чудо медицинское, физическое не произошло. Но произошло другое: ее “перформодром" повседневности оказался достаточно сильным, чтобы пережить ее в виде работ, текстов, воспоминаний, музейных акций, лекций, споров, будущих выставок.

В конце лекции Юлия признается: она агностик, не может назвать себя по-настоящему верующим человеком. Но ей кажется, что Бахыт сейчас с нами, а мы – с ней. В зале, где только что звучали слова и мелькали слайды, это воспринимается не как утешительная метафора, а как еще один способ описать то самое расширение – телесное, художественное, энергетическое, – о котором она говорила весь вечер.

Когда зритель выходит из зала Аль-Фараби и снова оказывается в музейном “ущелье” на Улице искусств, он возвращается к “Чуду” уже не просто как к инсталляции, а как к точке сборки. И, возможно, проходя мимо арки чуть медленнее, чем в первый раз, задержавшись взглядом на звезде, он тоже услышит голос художницы.