26.11.2025

ВСЕ ФОТО – ВЛАДИМИР ЯРОЦКИЙ/MUSTAFIN MAGAZINE

Текст: Владимир Яроцкий

Искусство “на костях”: зачем Бахтияр Смагул очищает останки культуры

Художник о памяти, традициях и том, как прошлое формирует наше настоящее

Есть вещи, словно спрятанные в самой ткани повседневвного быта – настолько привычные, что перестают быть видимыми. Так происходит и с костью: этот материал веками находился рядом, всегда под рукой, становясь частью еды, игры, обряда, незаметно сопровождая человека от рождения до последней трапезы.

Но что значит кость сегодня? На этот вопрос в своей новой выставке “На костях” отвечает казахстанский художник Бахтияр Смагул, известный под творческим псевдонимом Басма. Экспозиция проходит в Oylau Space в Алматы и продлится до начала января 2026 года.

Автор Mustafinmag встретился с Бахтияром после открытия выставки. Нам он рассказал не только о костях, но и о памяти и том, как искусство помогает увидеть родное заново.

Почему кости

В своей новой выставке художник превращает кость в язык – материю, через которую можно говорить о памяти, практичности и о том, как мы, утратив прямой контакт с традициями, заново учимся взаимодействовать с собственной культурой. Здесь она и метафора, и кость в прямом смысле: структурное наследие, на котором построены наше настоящее и любое возможное будущее.

От своих предыдущих, более социально заряженных, ироничных и местами карикатурных проектов (“Человек в костюме”), Басма, смещаясь в сторону исторического наследия, начинает работать с культурным кодом. Он отмечает изменившееся коллективное желание: если в его детстве все “смотрели на запад”, то теперь возникает растущий запрос на свое. Именно в этом повороте к родному и возникла идея выставки – разговора о роли костей в культурной памяти Казахстана.

Концепция строится на мысли о преемственности поколений: наше “сейчас”, незаметно стоящее на трудах и жертвах прошлых поколений, и любое грядущее “потом” буквально базируется на костях тех, кто жил до нас. В казахской культуре существует целый пласт традиций, связанных с останками животных – от семейных ритуалов до детских игр. Бахтияр, бережно вытаскивая их из зоны “само собой разумеющегося”, превращает эти практики в предмет разговора и переосмысления.

Позвоночник

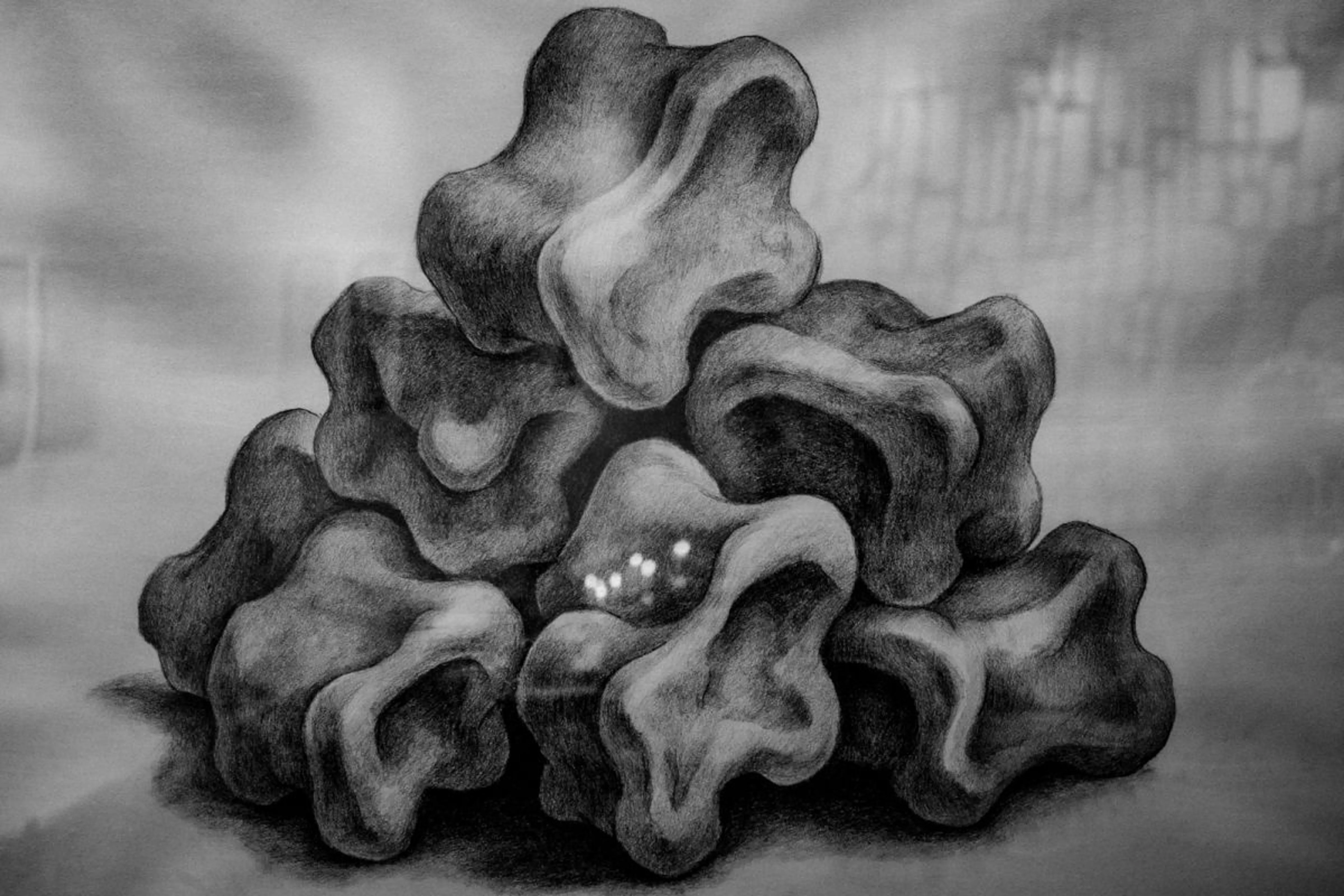

Одной из ключевых работ становится “Омыртқа”. Художник вспоминает традицию: когда в казахской семье рождается ребенок, шейные позвонки барана начищают и вывешивают на балконе. По их количеству можно было понять, сколько детей родилось в доме.

В городе эта практика почти исчезла, но однажды, приехав в деревню и увидев целое нагромождение целиковых позвоночников – скалу из 30 детских рождений, сложенных друг к другу, Бахтияр понял, что именно этот образ станет точкой отсчета. Костяная “скала”, словно окаменевшая родословная, превращается в визуализированное тело памяти.

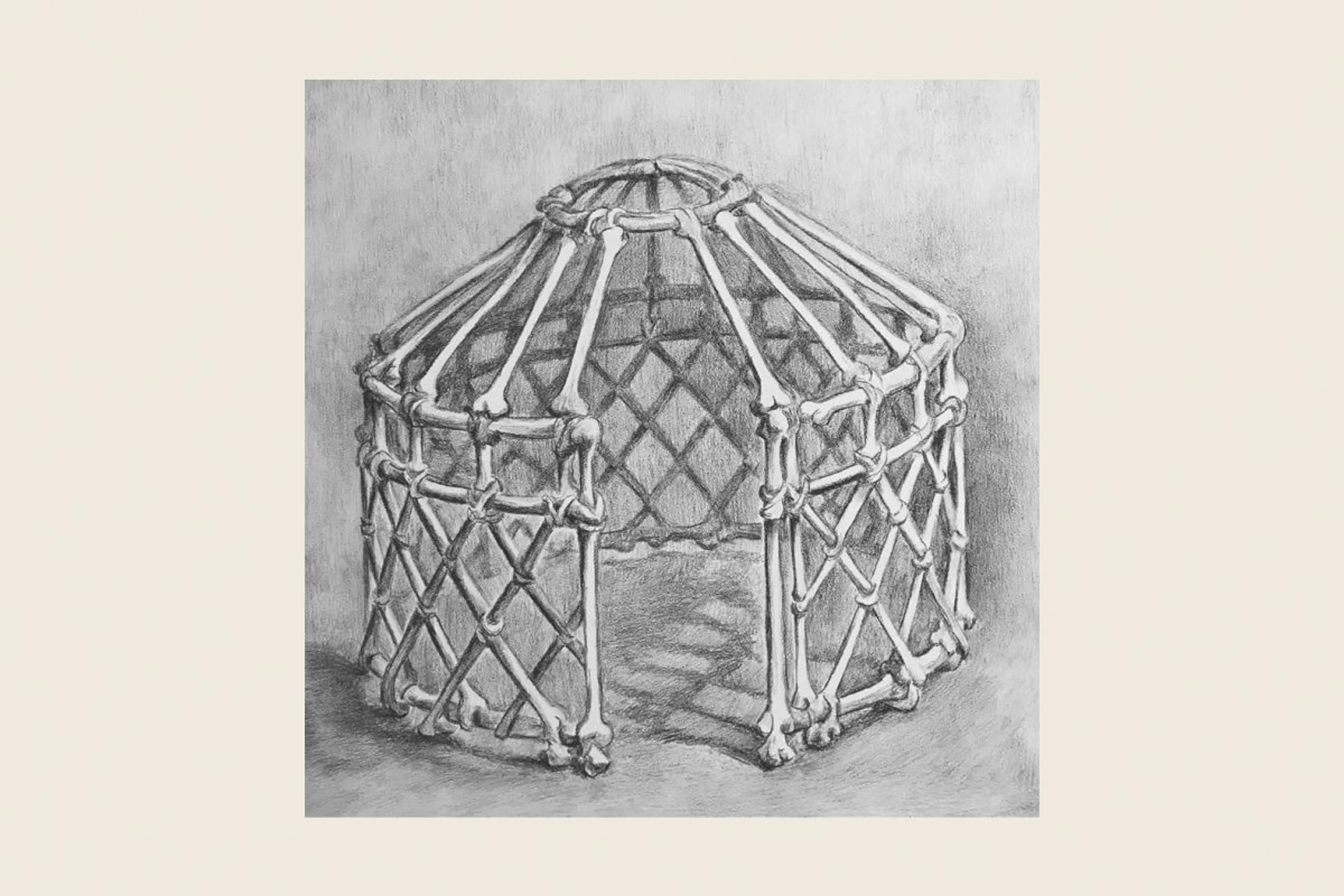

От этой работы тянется логическая линия к юрте из костей – одному из самых радикальных образов кочевой практичности. Дом, построенный из того, что остается после еды, жизни и предков, кажется не фантазией, а крайним и последовательным продолжением логики кочевого быта. Кочевник, являясь аскетом по необходимости, берет с собой только то, что способен унести. Кость в этом контексте оказывается не только символом, но и буквально идеальным строительным материалом.

Асыки

Важное место в выставке занимают асыки. Они работают сразу в нескольких плоскостях: будучи детской игрой, они формируют первый тактильный опыт общения с костью, учат счету, соревнованию, проигрышу и победе. Это бытовой объект, который ребенок, не испытывая страха и благоговения, держит в руках.

Одновременно это миниатюрный носитель традиции, “маленькая кость”, на которой отрабатывается отношение к “большой истории”. Рассыпанные по пространству или собранные в композиции, асыки превращаются у Басмы в маркеры детства, игры, удачи и, в то же время, в кирпичики того самого “фундамента из костей”, на котором строится жизнь следующих поколений.

Инсталляции

Эта логика продолжает раскручиваться в инсталляциях – совместных работах Басмы и проекта Metamorph, таких как “Город на костях” и “Дастархан”.

Первая, созданная в технике заливки эпоксидной смолой, фиксирует кости, обломки и фрагменты, образуя ощущение времени, застывшего в толще прозрачного слоя. Сверху – металлическая структура, напоминающая скелет кубика Рубика, словно решающая задачу памяти при помощи механики.

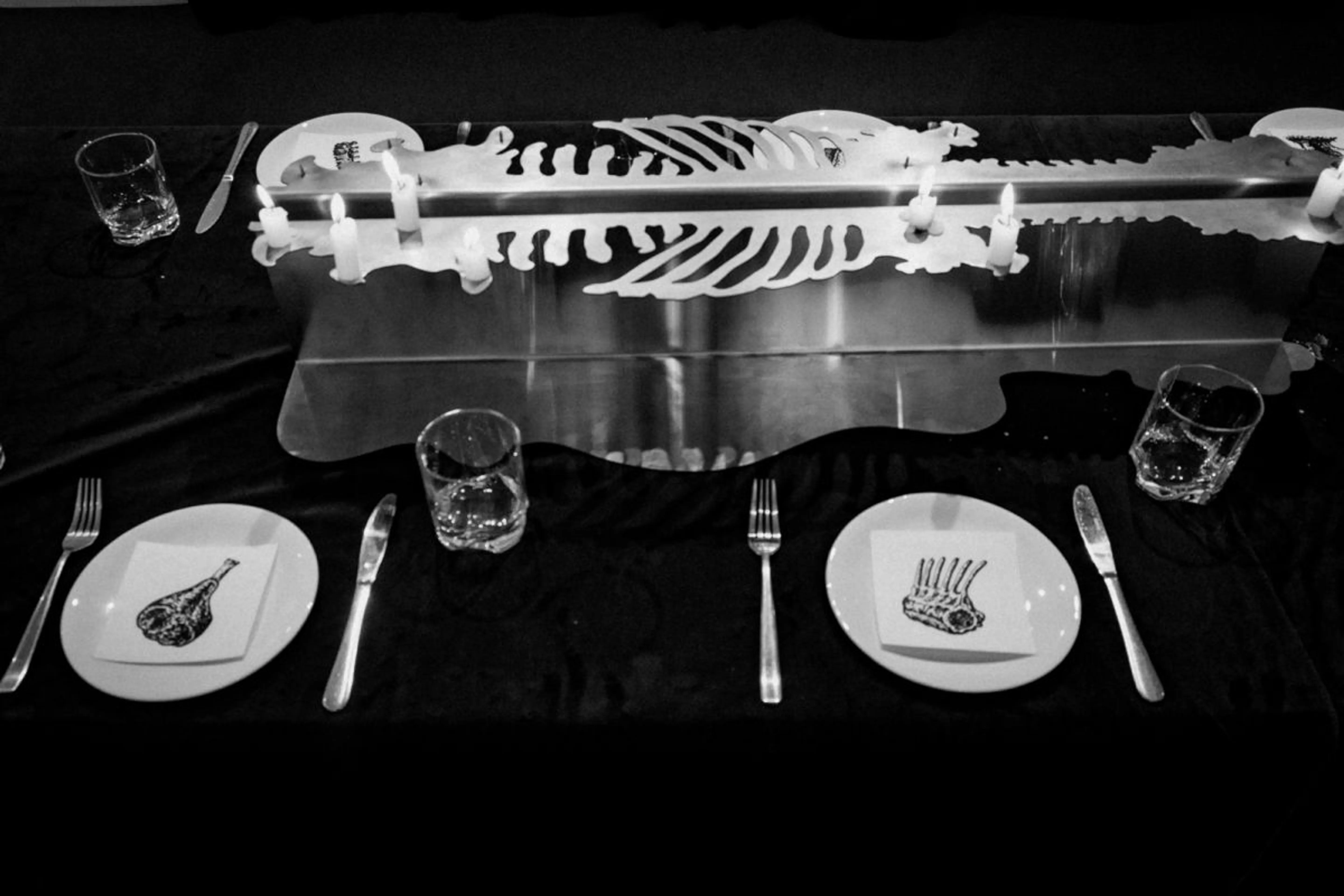

“Дастархан”, расположенный в центре зала, скорее инсталляция, на черной бархатной скатерти, где остов барана из листовой стали превращен в подсвечник. Вокруг – графичная сервировка, выдержанная по правилам европейского этикета, а атмосферу формируют маленькие карточки на тарелках с фрагментами традиционного распределения трапезы.

Рядом зрителю встречаются меткие и ироничные вещи: “фишбармак”, скелет рыбы, превращающийся в комментарий о том, как традиция оказывается вовлечена в медиальную циркуляцию смыслов.

Есть и работа “Голод” – оммаж польской школе плаката, где тема голода передана не через прямой образ, а через пустоту и предмет, который невозможно насытить. У Басмы это – напоминание о голодоморе, сказанное без пафоса, но с внутренним движением памяти.

Керамика

Отдельный пласт выставки связан с декоративно-прикладным измерением культуры. Бахтияр, работая с керамикой и создавая бабочек, муравьев и собственные орнаменты, опирается на казахскую орнаменталистику, в которой традиционно сильны зооморфные мотивы, но почти отсутствуют насекомые.

Муравей становится его личным тотемным существом – тихим, трудолюбивым, бесконечно собирающим мир из микроскопических деталей. Эти детали, превращаясь в орнаменты, образуют новую казахскую визуальность – мягкую, текучую, не скованную строгими канонами. А бабочка – одновременно керамическая и нарисованная – становится связующим звеном между объемом и плоскостью.

Эпилог

По словам художника, многие символы в казахской культуре оказались чрезмерно сакрализованы. Басма, предлагая вернуть себе право на живое обращение с культурой, призывает играть, перерабатывать и переосмыслять, не разрушая уважения.

В его логике юрта – это прежде всего дом, даже если в ней звучит музыка, танцуют в откровенных нарядах или спорят о будущем. Кость – не только реликт, но и инструмент. Орнамент – не музейный объект, а живая система, которую можно продолжать, меняя и развивая.

Бахтияр предлагает взглянуть на кость как на точку опоры – и для тела, и для культуры, и для разговора о том, что стоит за нами и под нами. О том, на чем мы растем, чаще всего не замечая этого.

Читайте также